建設工事に伴い発生する建設廃棄物は、適切な分別と処理が法的義務として定められています。処理責任を負う排出事業者は、廃棄物処理法に基づく正しい知識を身につけ、環境保護と法令遵守を実現しなければなりません。

本記事では、建設廃棄物の概要や種類、適切な処理方法、処理の際の注意点を解説します。法律違反のリスクを避け、建設廃棄物を適切に処理するために、ぜひ参考にしてください。

目次

建設廃棄物とは

建設廃棄物とは、建設工事に伴って発生する不要物のうち、「廃棄物処理法」に定める廃棄物に該当するものを指します。具体的には、木くず・コンクリート片・廃プラスチック・石膏ボードくずなどが産業廃棄物です。加えて、建設現場の事務所から発生した紙くずや弁当殻などの一般廃棄物も含まれます。

建設現場では、さまざまな物質が混在して排出されるため、それぞれの法的区分に応じて適切に分別・処理しなければなりません。

建設廃棄物と建設副産物の違い

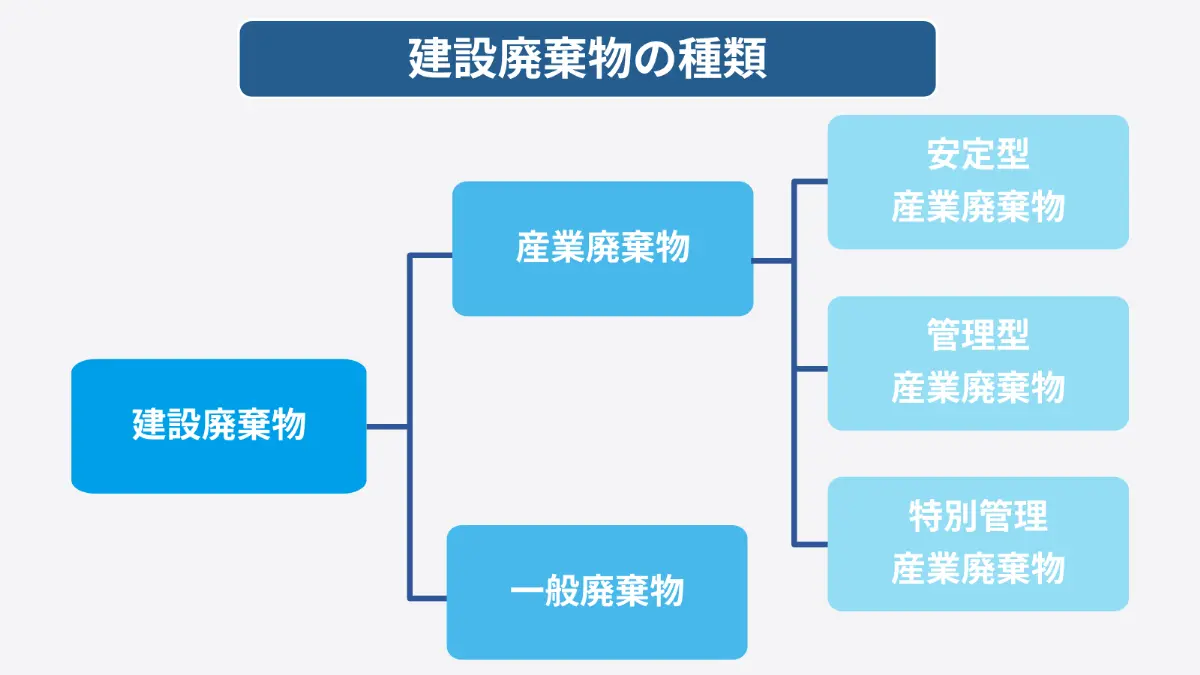

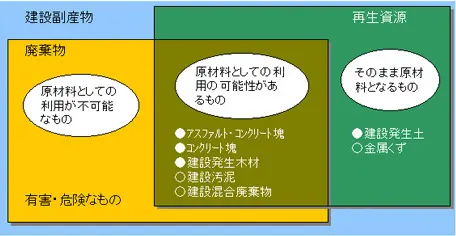

建設副産物とは、建設工事に伴って発生する資材の端材や残土など、あらゆる物品のことを指します。そのうち、建設発生土や金属くず、アスファルト塊など、再利用やリサイクルが可能なものは「再生資源(有価物)」に区分されます。

画像出典:建設副産物の定義 - リサイクル

一方で、再利用が難しいものや性状が不安定なものについては、廃棄物処理法に基づく建設廃棄物として、適正な処理が必要です。つまり、建設副産物は「廃棄物」「再生資源」を含む大きな概念であり、その一部が「建設廃棄物」として区別されることになります。

建設廃棄物の種類

| 建設廃棄物の種類 | ||

| 産業廃棄物 | 安定型産業廃棄物 | コンクリート片やアスファルト破片、ビニールくず、金属くず、陶磁器くずなど |

| 管理型産業廃棄物 | 安定型に分類されない産業廃棄物全般 安定型産業廃棄物とそれ以外が混在している廃棄物である「建設混合廃棄物」も該当する | |

| 特別管理産業廃棄物 | アスベストを含む廃石綿等や、PCBを含む廃電気機器など | |

| 一般廃棄物 | 建設現場の事務所から発生した、産業廃棄物に該当しない紙くず・弁当殻・飲料容器など | |

建設廃棄物は、大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに分類されます。このうち、建設廃棄物の大部分を占めるのは「産業廃棄物」です。

さらに産業廃棄物は、性状や処分方法に応じて「安定型」「管理型」「特別管理型」に区分されます。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことです。産業廃棄物は原則として、都道府県知事などの許可を得た収集運搬・処分業者に委託して、適正に処理することが求められます。

安定型産業廃棄物

安定型産業廃棄物とは、雨風にさらされても性質がほとんど変化せず、生活環境への影響が小さい廃棄物のことです。

建設現場では、コンクリート片やアスファルト破片、ビニールくず、金属くず、陶磁器くずなどがよく見られます。これらは、「がれき類」「廃プラスチック類」「金属くず」「ゴムくず」「ガラス・陶磁器くず」といった5品目に該当します。

安定型は、雨に濡れても有害物質が溶け出したり、発酵・腐敗したりする心配が少ないのが特徴です。ただし、廃棄物に有機物や泥などが付着している場合は、性状が変化するおそれがあるため、処理前に異物を適切に除去することが欠かせません。

管理型産業廃棄物

管理型産業廃棄物は、安定型に分類されない産業廃棄物全般を指します。性状が不安定で、雨水などにさらされると有害物質が溶け出したり、腐敗・ガス発生などのリスクがあったりするため、管理型最終処分場での処理が必須です。

具体例としては、木くず・紙くず・繊維くず・汚泥・廃石膏ボードなどが挙げられます。ほかにも、廃油・廃酸・廃アルカリ・燃え殻といった液状または反応性のある廃棄物も、管理型に含まれます。

建設現場においては、安定型産業廃棄物と、それ以外が混在している廃棄物である「建設混合廃棄物」も管理型産業廃棄物に該当します。

混合廃棄物とは?定義や身近な例、分類、処理を依頼する際のポイントなどを解説>>

さらに、安定型に該当する物であっても、有機汚染物や泥が付着している場合は、管理型扱いとなるケースもあります。

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも特に危険性・有害性が高く、爆発性・毒性・感染性などにより、人の健康や生活環境に深刻な被害を及ぼすおそれのあるもののことです。

建設現場で発生するものの中では、アスベストを含む廃石綿等や、PCBを含む廃電気機器(トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器など)が該当します。また、廃油、揮発油類、灯油、軽油などの引火性廃液も、この分類に含まれます。

排出者は「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任し、収集・運搬・保管・処分のすべての工程で厳格な管理を行うのが義務です。万が一、適正な処理を怠れば、重大な環境事故や法令違反に問われるリスクがあるため、法令を遵守した慎重な対応が求められます。

特別管理産業廃棄物とは?分類や処理基準・手順まで詳しく紹介>>

一般廃棄物

一般廃棄物は、産業廃棄物に分類されない廃棄物を指します。具体的には、作業員の生活ごみや事務系ごみなどです。紙くず、弁当殻、飲料容器などがこれに該当します。

産業廃棄物と異なり、一般廃棄物の処理は市区町村が担当するのが原則です。ただし、事業活動で発生した場合は、排出者が自治体の処理施設に直接持ち込むか、許可を受けた一般廃棄物収集業者に委託する必要があります。

一方で、先にあげたように、コンクリート片や木くずなどの特定20種類は、すべて産業廃棄物に分類されます。これらは、一般廃棄物と同様に処理することはできません。発生源や作業内容に応じた正しい分類が不可欠です。

建設廃棄物に関わる処理責任

建設廃棄物を適正に処理する責任は、廃棄物を出した事業者(排出事業者)にあります。廃棄物処理法第3条第1項には、「事業者はその事業活動にともなって生じた廃棄物をみずからの責任で適正に処理しなければならない」と明記されています。

排出事業者には、自社の工事から出る廃棄物について、たとえ処理業者に委託した場合でも、最終処分が完了するまで適正に処理されるよう、一連の工程を管理する義務が課せられています。不適切な処理を行う業者に委託していたことが発覚した場合、排出事業者自身も是正命令などの対象となる可能性があります。

廃棄物処理法とは?対象者に定められているルールや罰則について解説 | 環境のミカタ株式会社>>

建設廃棄物の適切な処理方法

建設廃棄物の処理方法は、排出事業者が自ら処理する方法と専門業者に委託する方法の2通りがあります。

ここでは、それぞれの処理方法について詳しく見ていきましょう。

排出事業者自らが処理する場合

建設廃棄物は、一定の条件を満たす場合には、排出事業者が自ら運搬・処分を行うことも可能です。ただし、処理を自社で行う場合でも廃棄物処理法のルールに従った対応が必要であり、誤った処理は法令違反となるおそれがあります。

自社で収集運搬する

排出事業者が、自社で発生させた建設廃棄物を自社で収集・運搬する場合、原則として収集運搬業の許可は不要です。ただし、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくことが求められます。

-

・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨

-

・排出事業者の氏名又は名称

これらの要件を満たさないまま自社運搬を行うと、たとえ許可不要な範囲であっても不適正処理とみなされるおそれがあります。

自社で処分する

排出事業者が建設廃棄物を自社で最終処分する場合は、たとえ自社で発生させた廃棄物であっても、産業廃棄物処分業の許可が必要です。処分業の許可を得るためには、処理施設や設備が技術基準・構造基準を満たしていること、周辺環境への影響を評価する生活環境影響調査を行うことなど、厳しい要件をクリアしなければなりません。

許可を取得せずに埋立や焼却を行った場合は、重大な法令違反となり、行政処分や罰則の対象となります。

専門業者に委託する場合

建設廃棄物の処理を専門業者に委託する際の流れは以下のとおりです。

-

1.必要な許可を得ている業者を探す

-

2.廃棄物処理業者と委託契約を結ぶ

-

3.マニフェストを発行・交付する

-

4.処分完了後にマニフェストを受け取る

5.適切な許可を得た業者を選定し、法定手続きを遵守することが重要です。

1.必要な許可を得ている業者を探す

まず、現場から出た建設廃棄物を処理できる許可業者を選びます。産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合、委託先は都道府県知事等の許可を受けた正規の業者でなければなりません。

業者を探す際は、廃棄物の種類に応じた収集運搬業許可、および処分業許可を有しているかを確認しましょう。各自治体の環境局や環境省のデータベースの許可業者リスト、産廃処理業者紹介サイトも参考になります。

静岡県藤枝市に拠点を置く環境のミカタなら、静岡県を含む18の都府県および市で収運の許可を取得し、15の行政から優良認定を受けています。建設廃棄物の処分にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

2.廃棄物処理業者と委託契約を結ぶ

委託先を決めたら、産業廃棄物処理委託契約書を締結します。産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者としての責任を果たすために、書面での締結が義務付けられています。

契約書には、処理を委託する廃棄物の種類・量、収集運搬や最終処分の方法、料金、契約期間などを明記してください。これらを双方で合意のうえ、契約を結びます。

契約の際には、法定の委託基準に従い、「委託する廃棄物は許可範囲内か」「処理方法が適正か」といった点を必ず確認しましょう。なお、契約書および関連書類は、契約が終了した日から5年間保存する義務が課せられています。

3.マニフェストを発行・交付する

契約を結んだあと、実際に廃棄物を引き渡す際には産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行し、廃棄物処理業者に交付します。マニフェストとは、産業廃棄物の運搬・処分を委託する際に、排出事業者がその行方を把握するために発行する伝票です。

産業廃棄物処理を委託する場合、排出事業者はマニフェストを交付して処理状況を確認することが義務付けられています。マニフェストの未発行や、虚偽記載、管理義務違反が発覚した場合、1年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が科されます。

マニフェストの交付によって、排出事業者は自社の廃棄物が最後まで適正に処理されたか追跡・確認できるため、必ず発行しましょう。

産業廃棄物のマニフェストに”違反”するとどうなる?事例や対策を解説>>

4.処分完了後にマニフェストを受け取る

廃棄物の最終処分が完了すると、処分業者から排出事業者あてにマニフェストが返送されます。排出事業者は受け取ったマニフェストの記載内容をチェックし、自社が発行した伝票と照合して処理の完了を確認しましょう。

マニフェスト伝票は、5年間保存することが義務付けられているため、大切に保管してください。なお、電子マニフェストの場合は、システム上で処分完了の報告を受けたあと、データを一定期間保存します。

建設廃棄物の処理に関する注意点・ポイント

建設廃棄物の処理には、以下のような注意点があります。

-

・多様な廃棄物を適切に分別する

-

・基準を確認のうえ適正保管を行う

-

・特別管理産業廃棄物の取り扱いに注意する

-

・不法投棄は絶対に行わない

-

・可能な限り再資源化する

それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。

多様な廃棄物を適切に分別する

建設現場で発生する産業廃棄物には、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類、石膏ボード、ガラスくずなど、性質の異なるさまざまな廃棄物が含まれます。

弁当殻や紙くずといった一般廃棄物も発生しますが、建設廃棄物の大半は産業廃棄物にあたるため、特にその中での分別が重要です。

例えば、金属くずやがれき類などの安定型と、木くずや紙くずなどの管理型では処理方法や処分場が異なります。また、リサイクルが可能なものと最終処分が必要なものを正しく見極めることも欠かせません。

分別の不備は法令違反につながるおそれがあるため、現場での教育やマニュアル整備、委託先の管理といった体制づくりが求められます。

基準を確認のうえ適正保管を行う

建設廃棄物は、原則として現場から直接、許可を受けた廃棄物処理施設へ搬入する必要があります。ただし、やむを得ず一時的に保管しなければならなくなった場合には、基準に則り保管を行わなければなりません。

廃棄物の飛散、流出、悪臭の発生などを防止するため、屋根付きの保管スペースの確保や、種類ごとの分別保管、廃棄物の種類・保管開始日の標識を表示することが求められます。また、保管量が過剰にならないように定期的な排出も不可欠です。

特に、建設業は一時的に多量の廃棄物が発生するため、仮置き場の設計や保管ルールの共有も重要です。適正保管を怠ると、行政処分の対象となる可能性があるため、適切に行いましょう。

特別管理産業廃棄物の取り扱いに注意する

特別管理産業廃棄物を扱う際は、特に厳重な取り扱いが求められます。発生段階からほかの廃棄物と混ぜずに専用の袋・容器に入れ、特別管理産業廃棄物であることを表示しましょう。

また、排出事業者は法律に基づき、特別管理産廃管理責任者(有資格者)を選任しなければなりません。責任者は通常の産業廃棄物用とは別に、特別管理産業廃棄物用のマニフェストを交付し、特別管理廃棄物の排出状況を把握したり、処理計画を立案したりします。

収集運搬・処分を業者に委託する際も、特別管理産業廃棄物に関する許可を持つ業者かどうか確認してから委託しましょう。

不法投棄は絶対に行わない

建設廃棄物の処理では、分別・保管・運搬の工程で、法令に基づいた適正な対応が求められます。しかし、処理の手間やコストを理由に、不適切な処理や不法投棄を行うようなことは絶対にしてはなりません。

環境省が公開した「産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和5年度)について | 報道発表資料 | 環境省」によると、年間で100件、総量4.2万トンもの悪質な不法投棄が発覚しています。このような不法投棄は、土壌汚染や水質汚濁を招き、人体への健康被害につながるおそれがあります。

さらに、不法投棄が発覚した場合には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)など、厳しい罰則が科されます。悪質な投棄は社会的な非難の対象となり、企業としての信頼を大きく損なうリスクもあるでしょう。

建設会社としては、適正な処理計画を立てて、廃棄物を確実に処理することが必要です。

可能な限り再資源化する

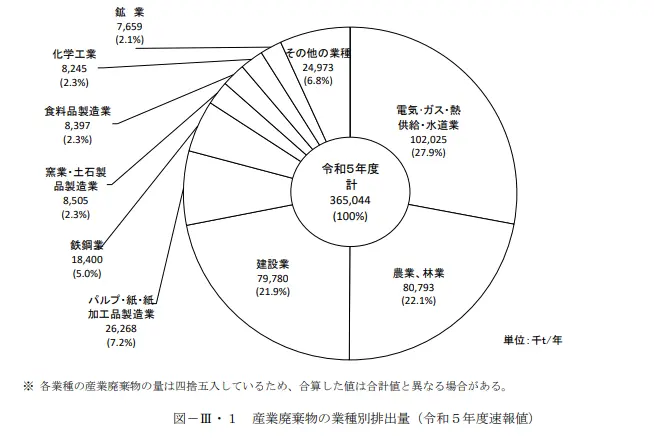

画像出典:令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)

建設業界は産業規模が大きく、それに比例して廃棄物の排出量も膨大です。 環境省の「令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)」によると、産業廃棄物全体の21.9%にあたる約7,978万トンを建設業が占めています。

そのため、建設廃棄物を処理する際、処理施設や最終処分場には大きな負荷がかかります。特に、都市部では最終処分場の残余容量が逼迫しているのが現状です。そのため、排出量そのものを減らす努力と、再資源化への転換が求められています。

環境のミカタでは、木材やグラスウール、壁紙といった建設廃棄物を、製鋼副資材として資源化が可能です。さらに、紙くずや木材は、廃棄物由来の固形燃料である「RPF」へのリサイクルも行っております。

まとめ

建設廃棄物の適正処理は、排出事業者の法的義務であると同時に、環境保護への重要な取り組みです。分別から処理まで各段階で法令を遵守し、不法投棄のリスクを避けることが企業の社会的責任となります。特に、建設業界では、大量の廃棄物が発生するため、再資源化への積極的な取り組みが持続可能な社会の実現に不可欠です。

環境のミカタでは、木材やグラスウール、壁紙といった建設廃棄物を製鋼副資材として資源化することで、埋立を避け、処理費用の抑制にもつなげています。より環境に配慮した処理が可能となり、産業廃棄物の処理を通じて持続可能な社会の実現に貢献しています。