解体工事や建設現場で発生するコンクリート廃材(コンクリートがら)の処理方法でお困りではありませんか?

コンクリートがらは、産業廃棄物として適切な処理が求められますが、実は96%という高いリサイクル率を誇る、優れた再資源化素材です。

本記事では、コンクリートのリサイクル方法やリサイクル後の用途、現状の課題を詳しく解説します。コンクリートがらのリサイクルを考えているものの、どのような手順を踏めばいいのか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

コンクリートのリサイクルの現状

建設現場などから発生するコンクリートがらは産業廃棄物の一種で、「がれき類」に分類されます。廃棄物処理法における「がれき類」には、コンクリートの破片やセメント、石、砂利などの骨材、アスファルトなどが該当します。

なお、産廃品目の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」は、工事現場以外で排出されるコンクリートやガラスといった産業廃棄物を指す点にご注意ください。

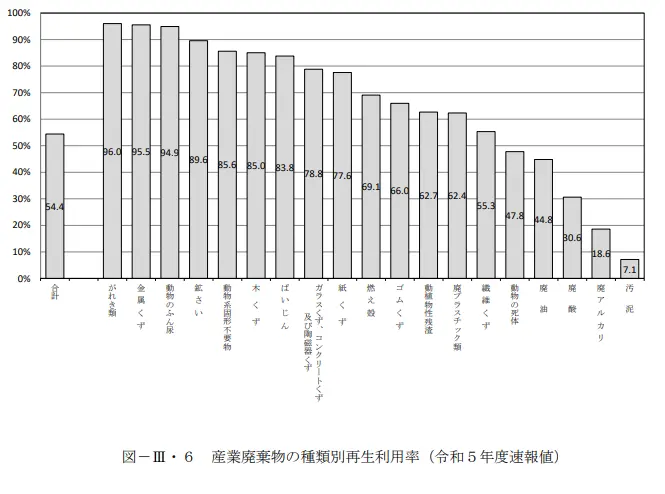

画像出典:令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)

環境省の「令和6年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和5年度速報値(概要版)」によると、がれき類の再利用率は96.0%という高い数値を記録しています。

その背景には、建設リサイクル法第16条により、一定規模以上の工事でコンクリートを含む特定建設資材の分別解体と再資源化が義務付けられていることが挙げられます。さらに、主成分が石やコンクリート、アスファルトといった単純な構成で再利用しやすいことも、高いリサイクル率の理由です。

リサイクルされたコンクリートの用途

コンクリートがらは、破砕・分別・粒度調整などの処理を経て、さまざまな用途に再利用されています。それぞれの特徴と活用シーンを理解することで、効率的なリサイクルの推進につながります。

ここでは代表的な再利用方法として、路盤材、再生骨材、製鋼副資材の3つを詳しく見ていきましょう。

路盤材

破砕・粒度調整されたコンクリートがらは、「再生クラッシャラン」と呼ばれる路盤用砕石として、舗装工事に広く利用されています。路盤材は、粒径が同じだと逆に不安定になってしまう性質があるため、品質を均一化させるのが難しいコンクリートのリサイクルに最適です。

代表的な再生路盤材としては「RC40(Recycled Concrete 40)」が挙げられます。「RC」は「再生クラッシャラン」を指し、「40」は「粒度0~40mmの砕石」を意味します。0mmから40mmまで粒の大きさに適度な分布があるため、隙間に細かい砂が入り込み、しっかり締まる構造です。道路舗装の下層路盤や造成地の基盤整備など、幅広い土木分野で使用されています。

再生骨材

コンクリートがらは、再生骨材(砂利・砂)として、新たなコンクリートやアスファルトの原材料に利用されます。十分に破砕・分級された再生骨材は、セメントと混ぜて再生コンクリート製品の製造に用いられるのです。

擁壁ブロックや、構造物施工面の不陸を均すためのコンクリートとして使用されるほか、歩道用インターロッキングブロックや道路境界ブロックへの活用も進んでいます。品質管理を徹底すれば、新品の骨材と遜色ない性能を発揮できる点が大きな特徴です。

製鋼副資材

近年では、コンクリートがらを製鋼副資材として活用する革新的なリサイクル技術も登場しています。

環境のミカタでは、資本提携先の大瀧商店が開発した技術を活用し、コンクリートを製鉄工程で使用される副資材へと再資源化することが可能です。処理されたコンクリートは、その後電炉・高炉メーカーに供給され、製鉄原料として再利用されます。

この方法により、従来は路盤材や再生骨材以外の用途が限られていたコンクリートがらに新たな活用ルートが生まれ、資源循環の幅が大きく広がりました。また、鉄鋼業界においても化石資源由来の材料使用量を抑制でき、CO₂排出削減や資源の有効活用といった環境面での効果も期待されています。

コンクリートの有効利用をさらに進めたい事業者様は、ぜひ環境のミカタまでご相談ください。

コンクリートのリサイクル方法

コンクリートがらを適切にリサイクルするためには、一連の工程を経る必要があります。具体的な流れは、以下のとおりです。

-

1.コンクリートがらの保管

-

2.コンクリートがらの収集・運搬

-

3.破砕処理

-

4.分別作業

-

粒度調整

各工程について、詳しく解説します。

1.コンクリートがらの保管

解体や改修工事などで発生したコンクリートがらは、現場で他の廃棄物としっかり分別し、適切に一時保管することが求められます。木材や金属くず、アスファルト塊というように、種類ごとに分けるのが基本です。

ストックヤードで山積みする場合は、安定させるとともに、雨水や飛散による汚染を防ぐためシートを掛ける必要があります。現場での分別が不十分だと、後工程で異物除去の手間が増え、リサイクル費用の増大にもつながります。保管段階での品質確保が欠かせません。

2.コンクリートがらの収集・運搬

分別・保管されたコンクリートがらは、産業廃棄物収集運搬の許可を持つ業者により、専用の中間処理施設へ運搬され、再資源化のための処理が行われます。

廃棄物処理法第3条第1項は、「事業者はその事業活動にともなって生じた廃棄物をみずからの責任で適正に処理しなければならない」と義務付けています。このため、排出事業者は、自社の工事から出る廃棄物について、たとえ処理業者に委託した場合でも、最終処分が完了するまで適正に処理されるよう、一連の工程を管理しなければなりません。

不適切な処理を行う業者に委託していたことが発覚した場合、排出事業者自身も是正命令などの対象となり得ます。依頼する際は必ず許可証や行政の許可番号を確認し、信頼できる業者を選びましょう。

3.破砕処理

一般的には、まず、運搬したコンクリートがらから重機や移動式破砕機による一次破砕で、大きな鉄筋など金属類を抜き取ります。その後、固定式の破砕機でさらに細かく破砕し、磁力選別機で細かな金属片まで残らず除去。コンクリートの塊を砕石や砂状に加工し、道路工事や建設資材に使用可能な形にします。

4.分別作業

分別作業では、コンクリートがらに混ざっている異物(鉄筋や木片など)を取り除きます。

分別方法の例は以下のとおりです。

-

・磁力選別機による磁力を使った鉄筋や金属片の除去

-

・手動・機械での木片やプラスチックなどの異物の除去

5.粒度調整

粒度調整では、路盤材や砕石として再利用しやすいサイズに調整します。砕かれたコンクリート片をふるいにかけて粒の大きさごとに分級し、所定の粒度に仕上げます。

以上の工程を経て、コンクリートがらは再生資源として生まれ変わり、路盤材や再生骨材など、さまざまな用途に活用されるのです。

コンクリートのリサイクルが抱える課題

先にあげたように、高いリサイクル率を誇るコンクリートですが、現在、需要と供給のバランスの崩壊という深刻な問題が生じています。

解体工事で大量のコンクリート塊が発生するのは、主に東京都や愛知県など都市部です。一方、道路の新規工事は多くなく、再生砕石の主要用途である道路路盤材(再生クラッシャラン)は都市部での需要が減少傾向にあります。

そこで、需要拡大のために地方への広域搬出が必要になる場合もあります。しかし、再生コンクリートは比重が大きく、トラックに積載できる量が限られるため、長距離輸送には向いていません。

さらに、製品単価が安価なこともあり、距離が長くなるほど運搬コストがかさみ、経済的に見合わないケースが増えます。加えて、燃料消費やCO₂排出といった環境負荷が増大するのも課題です。

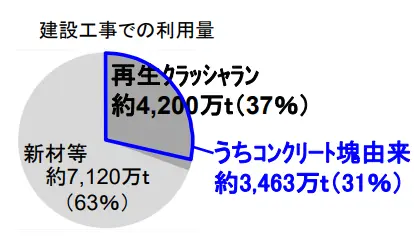

画像出典:建設リサイクルの「質」の向上に向けた 方向性と課題

実際に建設工事で利用される砕石のうち、再生路盤材は37%にとどまっており、全国的に供給過多の傾向にあることがわかります。資源循環を促進するためにも、路盤材以外の再生用途を拡大し、新たな製品分野への再生資源の活用といった取り組みが求められます。

まとめ

コンクリートがらのリサイクルは、96%という高い再利用率を誇る一方で、需給バランスの崩壊という課題を抱えています。

解体工事などで発生したコンクリートがらは、適切な分別・保管・運搬・処理を経て、路盤材や再生骨材として生まれ変わります。しかし、再生路盤材の需要はすでに頭打ちの状態です。近年では製鋼副資材としての活用技術も登場していますが、さらなる多様なリサイクルルートの確立が急務です。

静岡県藤枝市に拠点を置く環境のミカタは、静岡県を含む18の都府県および市で収運の許可を取得し、15の行政から優良認定を受けています。新工場では、コンクリートを製鋼副資材として再資源化し、従来の路盤材や再生骨材以外の新たな活用ルートを提供しています。収集から再資源化まで一貫して対応しており、排出事業者様の手間を最小限に抑えながら、多様なリサイクルルートで課題解決をサポートいたします。