情報漏洩は、企業の信頼や存続を揺るがす深刻なリスクであり、経営者が懸念する問題の一つです。多くの企業では、サイバー攻撃や内部不正といった「意図的な持ち出し」への対策に注力しています。一方で、廃棄物からの情報漏洩は、見落とされがちなのが現状です。

処分された紙の裏紙やパソコンなどに残る情報が第三者に渡り、悪用される事例は後を絶ちません。実際に、廃棄を委託した物品が不正に流通したり、機密情報が外部に漏れたりするケースが相次いで報告されています。このような事態は、企業の信用失墜やブランド毀損につながる重大なリスクといえるでしょう。

本記事では、廃棄物からの情報漏洩リスクや情報漏洩を招く背景、信頼できる業者を選ぶポイントを詳しく解説します。自社の対策が万全かどうかを確認する際の参考にしてください。

目次

「廃棄して終わり」ではない。実は身近な情報漏洩リスク

情報漏洩は、書類などの「管理された情報」からだけ発生するとは限りません。実は、廃棄された物品からも情報漏洩が生じることがあります。

例えば、商品サンプルや試作品、展示会で使用された販促物、使用済みのノベルティやグッズ、未公開の企画資料などには、企業の機密情報や知的財産が含まれている場合があります。

また、工場だけでなく、販売店や倉庫などから排出される製品にも注意が必要です。企業ロゴや製品情報が印字された梱包資材や商品ラベルなどがそのまま廃棄されることで、第三者の手に渡り、悪用される可能性も考えられます。

これらの廃棄物は、単なる「ゴミ」ではなく、れっきとした「情報資産」として管理すべき対象なのです。企業が保有する情報の価値を正しく認識し、廃棄段階まで適切に管理しなければいけません。

思わぬ情報漏洩が起こってしまう背景と実例

廃棄物からの情報漏洩は、決して他人事ではありません。日常業務のなかで何気なく行っている処理が、実は重大なリスクを生んでいる可能性があります。

ここでは、情報が漏洩する背景と、実際に起きた事例を見ていきましょう。

なぜ情報が漏れるのか?問題の背景

情報漏洩は、サイバー攻撃や人為的なミスだけではなく、日常業務に潜む小さな油断からも発生します。例えば、以下のような対応も、情報流出のきっかけになり得ます。

-

・印刷ミスの資料を裏紙として使い、そのままシュレッダーせず廃棄する

-

・パソコンを処分する際、ハードディスク内のデータを完全に消去せずに処理を依頼する

こうした問題の根本にあるのは、企業の現場レベルでの情報管理に対する意識の不足です。

また、業者に処理を依頼する場合も、価格の安さだけでなく、処理体制や管理状況まで、十分に確認したうえで契約する必要があります。実際にどのように廃棄されるのかを把握できていないと、情報漏洩につながりかねません。

単に「処分すれば終わり」という考えではなく、処理の全工程を通じた責任を認識することが重要です。

実際にあった廃棄物由来の情報漏洩事例

処理体制の不備や、業者選定の誤りによって生じた情報漏洩の事例を2点紹介します。実際に発生したケースを見ることで、廃棄物処理における問題の深刻さがより明確になるでしょう。

情報漏洩事例①

2022年に、ある病院が電子カルテ端末の廃棄を業者に依頼したところ、端末が紛失するという事態が発生しました。

結果として、約25,000人分の患者情報が外部に流出し、患者のプライバシー侵害だけでなく、病院側の信頼失墜という重大な事態に発展しています。

この事例では、処理業者の管理体制に問題があり、適切な廃棄処理が行われなかったことが原因でした。

情報漏洩事例②

2025年に、人気声優をマネジメントするチームが廃棄を依頼したグッズや台本が、処分されないままオークションサイトで不正に販売されていたことが発覚しました。

これにより、ファンの混乱や機密情報の漏洩リスクが広がり、関係者のブランドイメージにも悪影響が及びました。このように、たとえ自社に明確な過失がなくても、委託業者の管理体制や対応次第では、保有する機密情報が流出し、顧客や取引先の信頼を大きく損なうリスクがあります。

情報漏洩による被害は一時的な損失にとどまらず、企業の存続にも関わる重大なリスクと認識すべきでしょう。

安全な廃棄のために企業が押さえておくべき基本と判断軸

廃棄物処理における情報漏洩リスクを回避するためには、法的な責任の理解と適切な業者選定が不可欠です。単に「安く処理できる業者」を選ぶのではなく、信頼性や管理体制を重視した判断基準を設けましょう。

ここでは、排出事業者が押さえておくべき法令上の注意点と、信頼できる処理業者を選定するための具体的なチェックポイントについて詳しく解説します。

排出事業者の責任と法令上の注意点

廃棄物の処理は、「排出したら終わり」ではありません。廃棄物処理法により、排出事業者となる企業は、産業廃棄物を適正に処理する責任を負います。たとえ処理を専門業者に委託しても、監督責任は排出事業者に残るため、処理を丸投げするのは法的にもリスクが高いといえるでしょう。

特に注意したいのは、契約内容が曖昧なまま委託するケースです。運搬経路や中間処理・最終処分の方法、運用実態などを事前に確認せずに進めると、不適正処理や情報漏洩の原因になりかねません。そのため、契約書では、処理内容や責任分担を明確にし、処理工程を把握することが大切です。

また、リスクは一部の担当者だけでなく組織全体に及びます。万が一の事故を防ぐには、社内全体でのリスクマネジメント体制や社員教育の強化が欠かせません。

法令上の詳細や違反時の罰則については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

廃棄物処理法とは?対象者に定められているルールや罰則について解説>>

信頼できる業者選定のチェックポイント

情報漏洩リスクを防ぐには、信頼できる産業廃棄物処理業者の選定が欠かせません。産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者が確認すべきポイントは次のとおりです。

-

・許可を取得しているか

-

・優良認定を受けているか

-

・処理料金は適切か(極端に安すぎないか)

-

・処理施設の確認が可能か

-

・リサイクルへの取り組みを積極的に行っているか

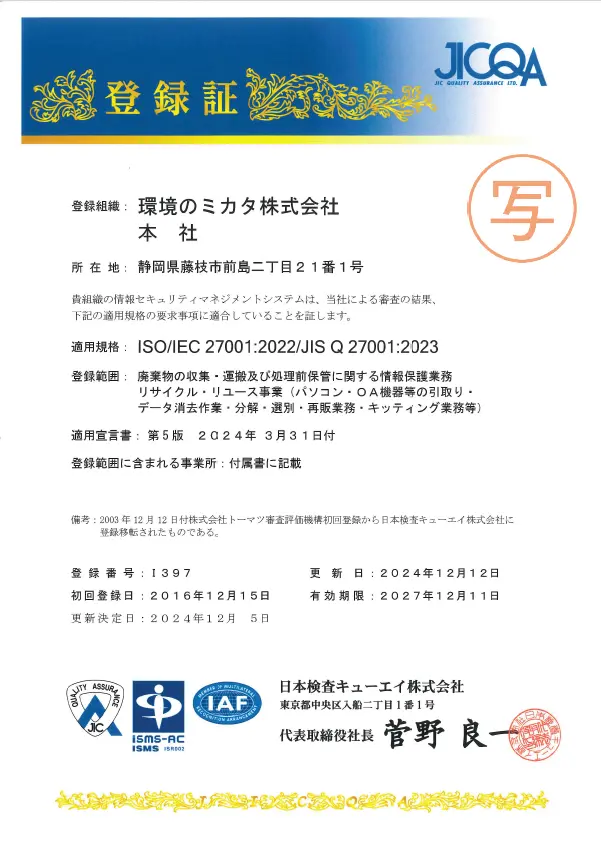

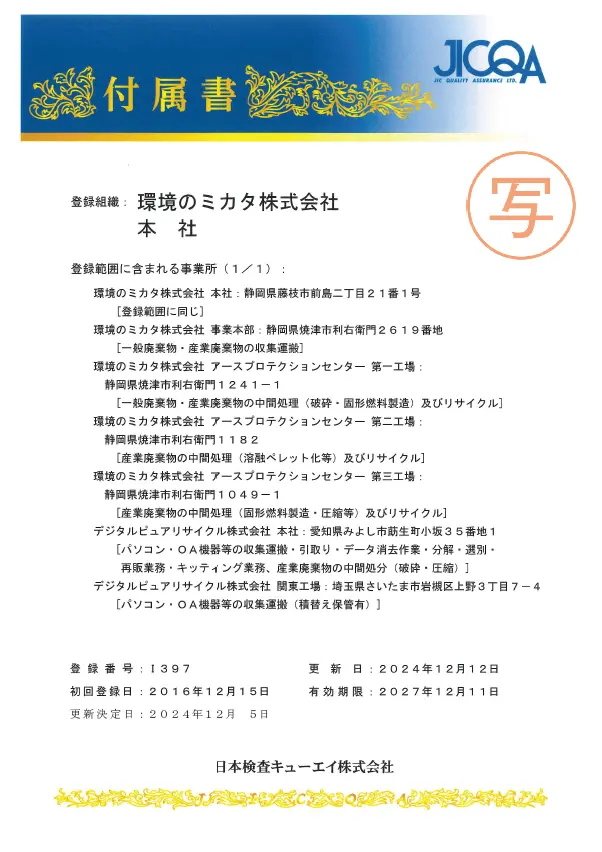

これらに加えて、ISO27001など情報セキュリティに関する認証の有無も、信頼性を見極める重要な判断材料となります。実際、私たち環境のミカタでも、ISO/IEC 27001:2022(JIS Q 27001:2023)の認証を取得しており、情報保護体制の強化に努めています。

許認可の確認に加え、契約書には処理の範囲や責任分担を明記し、内容を曖昧にしないことも大切です。

さらに、マニフェストや廃棄証明書によって、廃棄物の運搬から最終処分までの流れを追跡できるかも確認しましょう。委託後も排出事業者には監督責任があるため、トレーサビリティの確保は不可欠といえます。

私たち「環境のミカタ」では、廃棄証明書の発行に加え、ご要望に応じて処理現場への立ち会いにも対応し、透明性と信頼性をもって処理を行っています。

信頼できる業者選定時のポイントについての詳細は、以下の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてください。

法人が廃棄物の委託業者を選ぶポイントとは?優良な業者を選びリスクを回避しよう>>

まとめ

情報漏洩は、サイバー攻撃や内部犯行だけでなく、廃棄物処理の不備からも発生する現実的なリスクです。特に処理業者の選定を誤ると、委託品が不正流通や悪用の対象となりかねません。

企業としては、排出事業者としての責任を認識し、法令順守はもちろん、信頼性や管理体制まで踏まえた業者選定が求められます。廃棄物を重要な情報資産として扱い、処理の全工程を通じて適切に管理することが肝心です。こうした対応により、企業の信頼とブランド価値を守ることができるでしょう。

私たち環境のミカタは、15の自治体から優良認定を受けた産業廃棄物処理業者です。処理の透明性・安全性を重視し、お客様からお預かりする廃棄物を情報資産として責任を持って適正に処理いたします。廃棄物処理やリサイクルについて、お気軽にご相談ください。