PCB廃棄物は、有害な化学物質を含むため、法律で厳格な処理が義務付けられています。処理期限が定められているなか、正しい手順での処理が求められており、違反すると罰則の対象となるため、注意しなければなりません。

本記事では、PCB廃棄物の処理方法を6つのステップに分けて、具体的な手順とポイントを詳しく解説します。産業廃棄物の適切な処理方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

-

◆そもそもPCBとは…

-

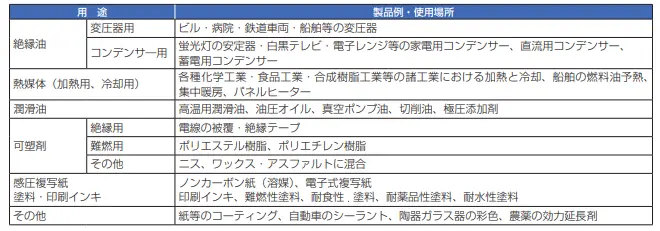

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、人工的に合成された有機塩素化合物のことです。非水溶性・耐熱性・絶縁性という安定した性質から、電気機器の絶縁油や熱交換器のコンデンサーなど、幅広い用途で使用されていました。しかし、1968年のカネミ油症事件(食中毒事件)をきっかけに毒性が注目され、1972年にはPCBを使った機器の生産が禁止されています。その後、適切な処理を推進するため、2001年には「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)」が交付されました。

PCBの処理方法について

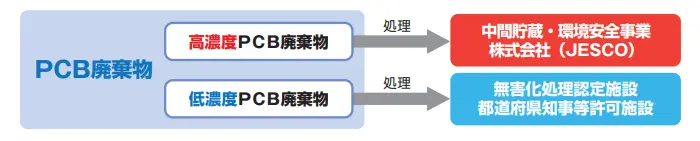

出典:ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品 及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて

PCB廃棄物の処理方法は、「高濃度PCB」と「低濃度PCB」によって大きく異なります。

高濃度PCB廃棄物の処理

高濃度PCBは、以下に該当するものを指します。

-

・PCB濃度が5,000mg/kgを超えるもの

昭和48年以降に生産された機器には含まれていません。

高濃度PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)が計画的に処理を進めてきました。JESCO以外の業者へ委託することは認められていません。

各エリアごとに処分期限が定められていましたが、令和6年3月31日に北海道・東京の特例処分期限日を迎えました。しかし、終了後も新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった背景から、令和6年8月に「PCB廃棄物処理基本計画」が改訂されます。

2025年6月現在、高濃度PCB廃棄物の処理は北海道と東京のJESCO事業所が担っており、その処理期限は令和8年3月31日となっています。

万が一、高濃度PCB廃棄物が見つかった場合、まずは速やかに自治体や地域の地方環境事務所へ問い合わせましょう。

低濃度PCB廃棄物の処理

低濃度PCBは、以下に該当するものを指します。

-

・PCB濃度0.5超~5,000mg/kgのもの ※可燃性のPCB汚染物等の場合は100,000mg/kg以下

平成14年の調査にて一部機器で汚染の可能性があることが明らかになったため、昭和48年以降の機器にも微量のPCBが含まれている可能性があります。

低濃度PCB廃棄物はJESCOの処理対象ではなく、廃棄物処理法に基づき環境大臣が認定した無害化処理施設や都道府県知事の許可を受けた事業者によって処理されます。低濃度PCBの処理期限は令和9年3月31日と定められており、期限を過ぎても処分をしない場合は改善命令対象となるため、早めの対処が必要です。

環境のミカタは、低濃度PCBの収集運搬が可能です。ぜひご相談ください。

PCB廃棄物の処理を依頼する流れ

PCB廃棄物の処理方法は以下のとおりです。

-

1.PCBを含む可能性のある廃棄物の有無を把握する

-

2.PCBの含有有無を確認する

-

3.届出を出す

-

4.業者に回収・運搬・処理を依頼する

-

5.マニフェストを用意する

-

6.専門業者が回収・運搬を行い処分する(回収当日)

順番に詳しく解説します。

1.PCBを含む可能性のある廃棄物の有無を把握する

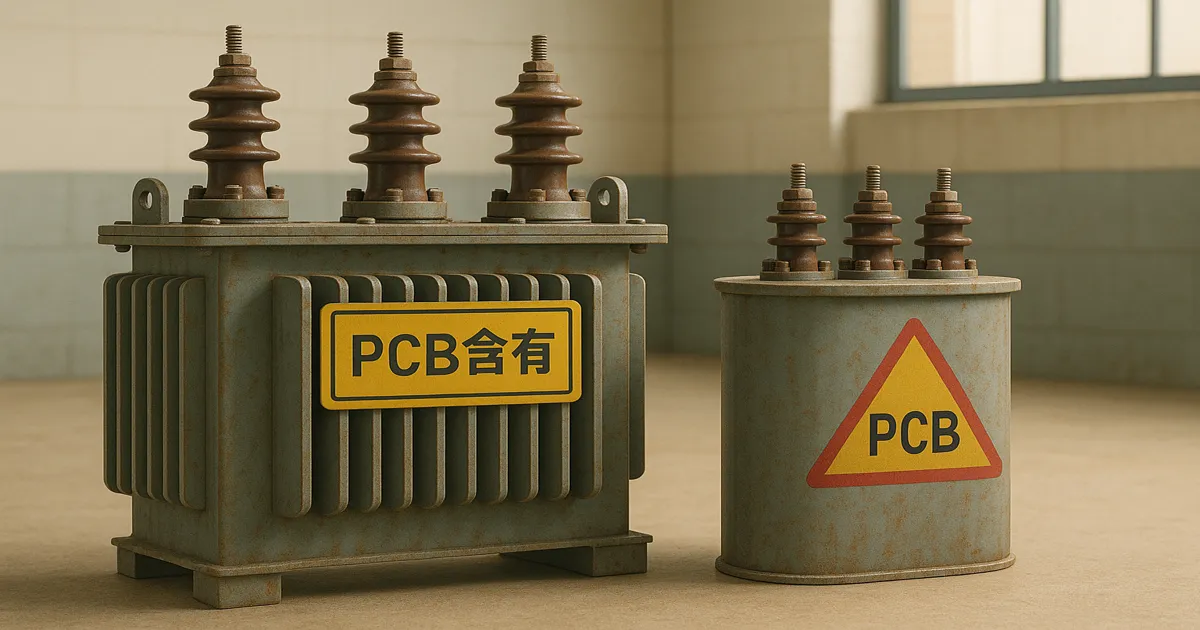

はじめに、PCBを含む可能性のある廃棄物の有無を確認します。工場やビル、倉庫などにある古い電気機器や廃油を探しましょう。

PCB廃棄物の例は、変圧器、コンデンサー、安定器、絶縁油などがあります。特に1972年以前に製造された電気機器には注意してください。

画像出典:ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品 及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて

2.PCBの含有有無を確認する

含む可能性のある廃棄物を把握したら、次は実際にPCBが含まれているかを確認します。

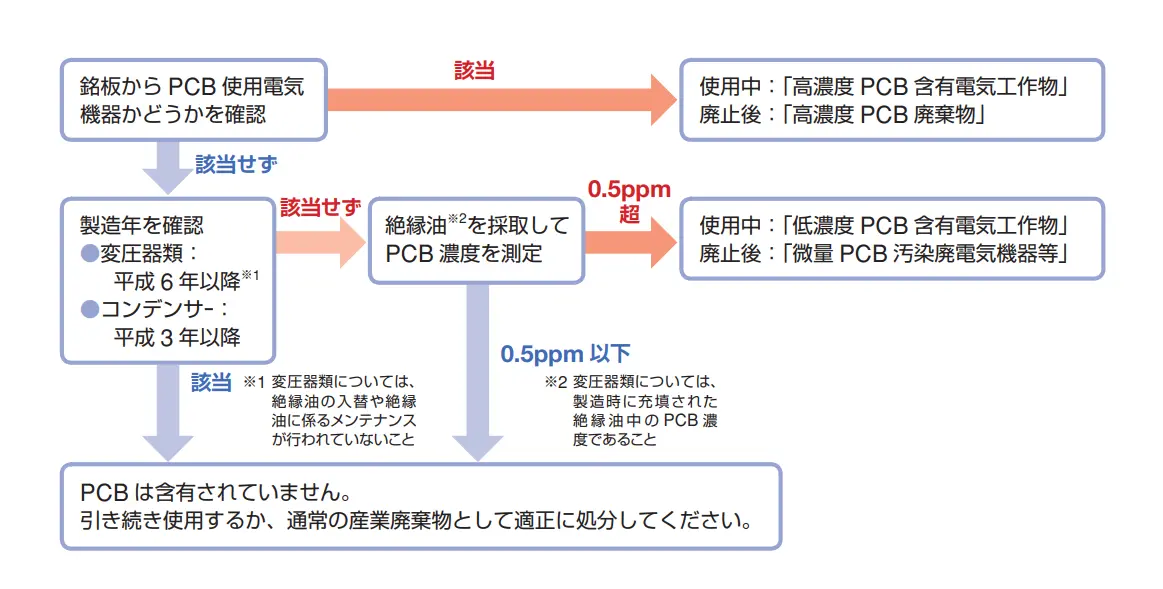

確認は「銘板の確認」「絶縁油の採取」「専門業者への調査依頼」の3つがあり、それぞれの方法を順番に試していくことで正確な判断が可能です。

画像出典:ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品 及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて

①銘板を確認する

メーカー名などが記載された銘板をもとに、PCBが使用されている可能性があるかを確認しましょう。

例えば、製造年が昭和47年(1972年)以前の変圧器やコンデンサーなどは、PCB含有の可能性が高いため注意が必要です。メーカーに問い合わせることで、PCB使用の有無を特定できる場合もあります。銘板がない、または不明な場合は、環境計量証明事業所などの専門業者への相談をおすすめします。

なお、通電中の電気機器に近づくのは感電の恐れがあり非常に危険なため、必ず電気保安技術者に依頼してください。

②絶縁油を採取する

銘板の確認だけでは判別できない場合や、より正確な確認が必要な場合には、機器内部の絶縁油を採取して成分を分析します。

絶縁油の採取においても感電のリスクがあるため、電気主任技術者や電気保安法人などの専門技術者に依頼することが必須です。適切な採取方法により、PCBの含有有無を科学的に判断できます。

③専門業者に調査を依頼する

採取した絶縁油をもとに、環境計量証明事業者などの専門業者に調査を依頼します。専門業者による分析では、PCBの濃度を正確に測定でき、高濃度PCBか低濃度PCBかの判別が可能です。調査期間は2週間~1カ月程度が目安です。

3.届出を出す

PCB廃棄物を保管・処理する際には、法令に基づいた各種届出が必要です。もしPCB廃棄物が見つかった場合は必要書類を提出しましょう。

| 必要書類 | 備考 |

|---|---|

| PCB廃棄物等の保管及び処分状況等 届出書(特措法様式第1号(1)) |

・PCB特措法に基づき、PCB廃棄物を保管する場合に提出が必要 ・保管開始前までに、保管場所を管轄する都道府県市の長に提出する ・なお、以降は前年度分を毎年4月1日〜6月30日の間で提出することが義務付けられている |

| PCB廃棄物の処分終了または高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号) |

・実際に廃棄や処理をした場合、完了を報告する際に必要 ・完了から20日以内に提出しなければならない |

| 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書(様式第5号) |

・処分期限を延長したい場合に提出 ・処分期限日の翌日から1年以内に提出しなければならない |

| 電気工作物法に基づく届出書類 |

電気工作物法に基づき、電気工作物(トランス等)にPCBが含まれる場合、経産省の産業保安監督部に対して以下の届出が必要

・設置等届出 低濃度PCB含有電気工作物であることが判明した場合、遅滞なく提出する

・廃止届出 高濃度PCB含有電気工作物又は低濃度PCB含有電気工作物を廃止した場合、遅滞なく提出する |

PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出 | 環境再生・資源循環 | 環境省

4.業者に回収・運搬・処理を依頼する

PCB廃棄物の処理は、自社で完結できません。各所への届出を終えたら、回収・運搬・処理を担ってくれる専門業者に依頼します。

ただし、業者によっては「回収・運搬のみ」「処理のみ」と対応範囲が異なります。そのため、それぞれの工程をどの業者に任せるか、事前に確認しましょう。特に、回収・運搬が委託できるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を取得している業者のみです。

特別管理産業廃棄物とは?分類や処理基準・手順まで詳しく紹介>>

処理業者は、高濃度PCBの場合はJESCO、低濃度PCBは環境大臣認定の無害化処理施設、または都道府県知事の許可を受けた施設に限られます。信頼できる業者を選び、誤処理のないよう確実に依頼しましょう。

環境のミカタでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得しており、PCBの回収・運搬の対応が可能です。

5.マニフェストを用意する

PCB廃棄物の回収・処理を業者に委託する際は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が廃棄物処理法により義務づけられています。

PCB含有廃棄物を保持する者は、収集運搬業者および処理業者にマニフェストを交付します。処理完了後には、業者から写しが返送されてくるため、この写しの確認をもって正式に処理完了となります。保管期間は原則5年間です。

マニフェストは、紙媒体だけでなく電子媒体でも発行可能です。近年は保管のスペースが不要で検索性も高い電子マニフェストの活用が推奨されています。PCB廃棄物は特に厳格な管理が求められるため、マニフェストの運用もルールどおりに、確実に行いましょう。

6.専門業者が回収・運搬を行い処分する(回収当日)

PCBは半揮発性・難分解性をもち、生物濃縮のリスクがあるため、安易な取り扱いはできません。回収当日はマニフェストの準備を整え、運搬車両がスムーズに出入りできるよう保管場所の動線を確保しておくことが重要です。

回収されたPCBは専門業者により無害化処理が行われます。従来は高温焼却(1,100℃以上)が主流でしたが、現在はダイオキシン類を発生させない「脱塩素分解」などの化学処理法が採用されています。処理方法には脱塩素分解のほか、高温焼却、水熱酸化分解、プラズマ溶融分解などがあり、より安全性と実効性の高い処理方法として評価されています。

PCBの処理にかかる費用

PCBの処理にかかる費用は、大きく分けて下記の3つがあります。

-

・調査費用

-

・回収・運搬費用

-

・処理費用

調査費用は検体の種類や数によって、1つの検体につき約1〜5万円と幅があります。

回収・運搬費用及び処理費用に関しては、業者による差も大きく一概に相場を出すことができません。業者に見積もりを出してもらうことで、費用を把握する必要があります。その際、複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格の判断が可能です。

なお、PCB廃棄物の処理には、一定の条件を満たせば補助金が活用できる制度があります。PCB処理に関する窓口に問い合わせをして、自社が補助金支給の対象になるか確認してみると良いでしょう。

静岡県にも助成金制度があり、分析費・処理費に対して、補助率2分の1の助成がされます。

参考:ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について|静岡県公式ホームページ

まとめ

PCB廃棄物の処理は、有無の確認から届出、業者への依頼など、多くの手順を踏む必要があります。特に処理期限が定められているため、計画的な対応が不可欠です。

環境のミカタでは、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得しており、PCBの回収・運搬を安全かつ確実に行います。PCBの処理にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。