バイオコンバージョンとは、生物の力を利用して、物質を別の有効な物質に変換する技術です。近年では、廃棄物を資源として再利用する手段として注目が高まっています。

本記事ではバイオコンバージョンの概要や、環境に与える好影響、実際に行われている研究の内容などについて紹介します。今後の循環型社会に向けたヒントとして、ぜひご覧ください。

目次

バイオコンバージョンとは

バイオコンバージョンとは、微生物や動物由来の酵素など、生物の力を利用して、価値の低い物質を高付加価値な物質へと変換する技術です。

例えば、食品残さや有機性廃棄物を昆虫や微生物が分解することで、飼料や肥料として再利用することができます。さらに、医薬品や化粧品の分野においても、通常の化学合成では難しい成分を安全かつ効率的に生成する手段として活用されています。

人体や環境への負荷が少ない技術であるため、医薬品や化粧品、食品分野における製造方法としても注目されています。今後も研究が進むことで、廃棄物をより効率的に資源として活用できる方法が広がるとともに、新たな化合物の生成技術も発展していくと期待されています。

バイオコンバージョンが環境に与える影響

廃棄物を資源に再利用するバイオコンバージョンは、環境負荷の低減に貢献する先進的な技術です。

主に以下の3つの好影響が期待されています。

-

・CO2排出量の削減が可能

-

・持続可能なごみ処理プロセスの構築が可能

-

・有害廃棄物の排出抑制が可能

◎CO₂排出量の削減

これまで焼却処理されていた食品残さや動植物性廃棄物は、バイオコンバージョンにより処理できます。これにより、焼却処理に伴う大量のCO₂排出を大きく削減できます。

◎持続可能なごみ処理プロセスの構築

バイオコンバージョンでは、分解に使用した昆虫(例:アメリカミズアブ、ミールワーム、コオロギなど)を飼料として再利用できます。また、処理過程で出る排泄物を農業用肥料として活用することも可能です。処理過程で生まれるものがあらゆる面で活かせるため、持続可能な方法でごみ処理ができます。

◎有害廃棄物の排出抑制

微生物や昆虫などの生物を利用したバイオコンバージョンは、一般的な化学合成に比べ有害な廃棄物が排出されません。その結果、生分解性バイオプラスチックなど、環境に優しい製品づくりにも応用が可能です。

静岡大学との産学共同研究への参画

環境のミカタは、静岡大学が進める「アメリカミズアブを活用したバイオコンバージョン」の研究に参画し、実用化と社会実装に向けて、連携しながら取り組んでいます。事業で発生した廃棄物の資源化と地域循環の推進という両面から、持続可能な社会の実現を目指す取り組みです。

本研究の内容や、共同研究に携わるメンバーについてご紹介します。

研究の趣旨

日本の水産において大きな割合を占める養殖業ですが、そこで使用するエサの多くは輸入魚粉に依存しています。エサ代は事業コストの60~70%を占めており、輸入魚粉の割合の高さは、コスト面・供給面の両方からみて大きな課題です。 こうした課題を解決するため、輸入魚粉の使用量を減らし、代替タンパク源を確保することが求められています。

そこで静岡大学では、輸入魚粉の割合を少しでも減らすために、代替タンパク源として繁殖力が高く、日本国内にも生息しているアメリカミズアブ(BSF)に着目し、バイオコンバージョンの研究を実施。食品廃棄物を飼料・肥料として再資源化する仕組みの確立に挑戦しています。

この技術によって、廃棄物の有効活用だけでなく、輸入魚粉への依存軽減や養殖業のコスト構造の改善が期待されます。加えて、地域内で発生する未利用資源の循環が促進されれば、環境負荷の低減と地域経済の活性化の両立にもつながるでしょう。

【アメリカミズアブの粉末と飼料のペレット】

研究の流れ

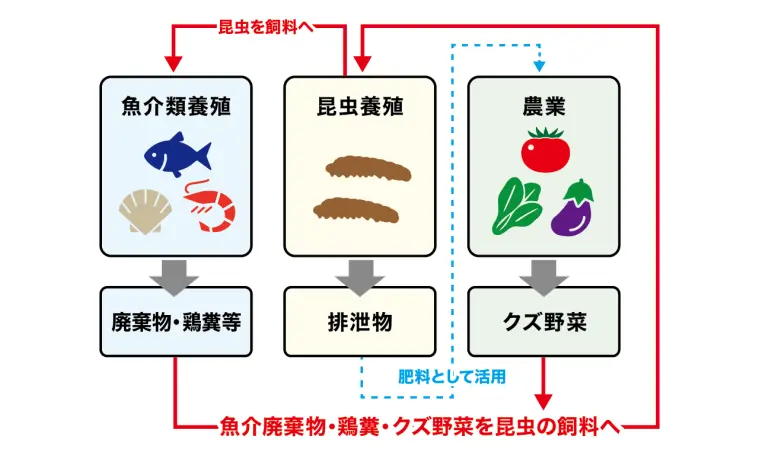

本研究では、アメリカミズアブの幼虫を活用した持続可能な資源循環モデルの構築を目的としています。全体の流れは以下のとおりです。

-

1.アメリカミズアブの幼虫に魚介廃棄物や鶏糞、廃棄野菜を分解処理させる

-

2.増殖・成長したアメリカミズアブの幼虫を養殖用の飼料として提供

-

3.分解過程で排出された排泄物は農業用肥料として活用

-

4.養殖や農業からでた廃棄物を再度アメリカミズアブの幼虫に分解させる

このようなサイクルにより、無駄のない廃棄物処理と資源の再活用が可能となります。単に廃棄物を減らすだけでなく、環境負荷の軽減やコスト削減効果も期待できる仕組みです。

さらに、飼料の国産化が進めば、小規模漁業の持続可能性が高まり、地域内資源の循環活用も進展します。こうした取り組みは、新たな雇用の創出や地域経済の活性化にもつながるでしょう。

共同研究メンバー

本研究は、「環境のミカタ株式会社」「国立大学法人静岡大学」「株式会社マルカイ」の三者による産学連携で進められています。

環境のミカタ株式会社

環境のミカタは、廃棄物の収集・処分を担う立場から、研究に適した食品残さを大学側へ安定的に提供。あわせて、実験設備や処理機器の導入支援を通じて、実用化フェーズに向けた環境整備も行っています。

国立大学法人静岡大学

静岡大学は、環境課題の解決に向けた産学連携・地域連携を積極的に推進しており、本研究ではアメリカミズアブの飼育技術の開発と、廃棄物分解に関する科学的な検証を担当しています。

株式会社マルカイ

用宗を拠点とする株式会社マルカイは、地域に根ざした水産加工企業で、しらすの加工・販売を主力事業としています。オンラインや店舗での販売も行っており、本研究においては養殖現場での実証実験や飼料利用の検証、さらには地域資源としての実用化・販路開拓などにも貢献しています。

このように、産業界・学術機関・地域企業が連携し、アメリカミズアブを活用した資源循環型社会の実現に向けた取り組みが着実に進行中です。こうした取り組みは、持続可能な未来への新たな道筋としても大きな注目を集めています。

環境のミカタが本研究を支援する理由と社会貢献活動

環境のミカタは、「地域社会の持続可能な発展に貢献する」ことを理念の一つとして掲げています。その理念のもと、今回の静岡大学との産学共同研究にも参画しました。アメリカミズアブを活用したバイオコンバージョン技術によって、廃棄物の有効活用や養殖業の課題解決を図ることは、当社が目指す「循環型社会の実現」にもつながると考えています。

また、今回の研究に限らず、地域社会への貢献にも積極的に取り組んできました。

その一環として、これまでに以下のような活動を行っています。

-

・盲導犬育成支援活動

-

・児童養護施設支援活動

-

・ファシリティドッグ支援事業

-

・オレンジリボン運動

-

・障がい者就労支援

このように、環境課題の解決と地域社会への貢献を両立させるため、環境のミカタは今後も持続可能な取り組みを積極的に進めていきます。

まとめ

バイオコンバージョンは、廃棄物を資源として活用することで、環境負荷の低減や持続可能な社会の実現に寄与する重要な技術です。環境のミカタは、この技術を活用した三者での共同研究を通じて、養殖業の課題解決と地域資源の循環活用に取り組んでいます。

今後も研究を進めながら、廃棄物の適正処理を担う企業として、資源循環の最前線で実用化を支援し、より効果的な循環システムの構築を推進していきます。

これからも「地域のミカタ」として、環境保全と地域社会の発展を両立する持続可能な未来づくりを目指してまいります。